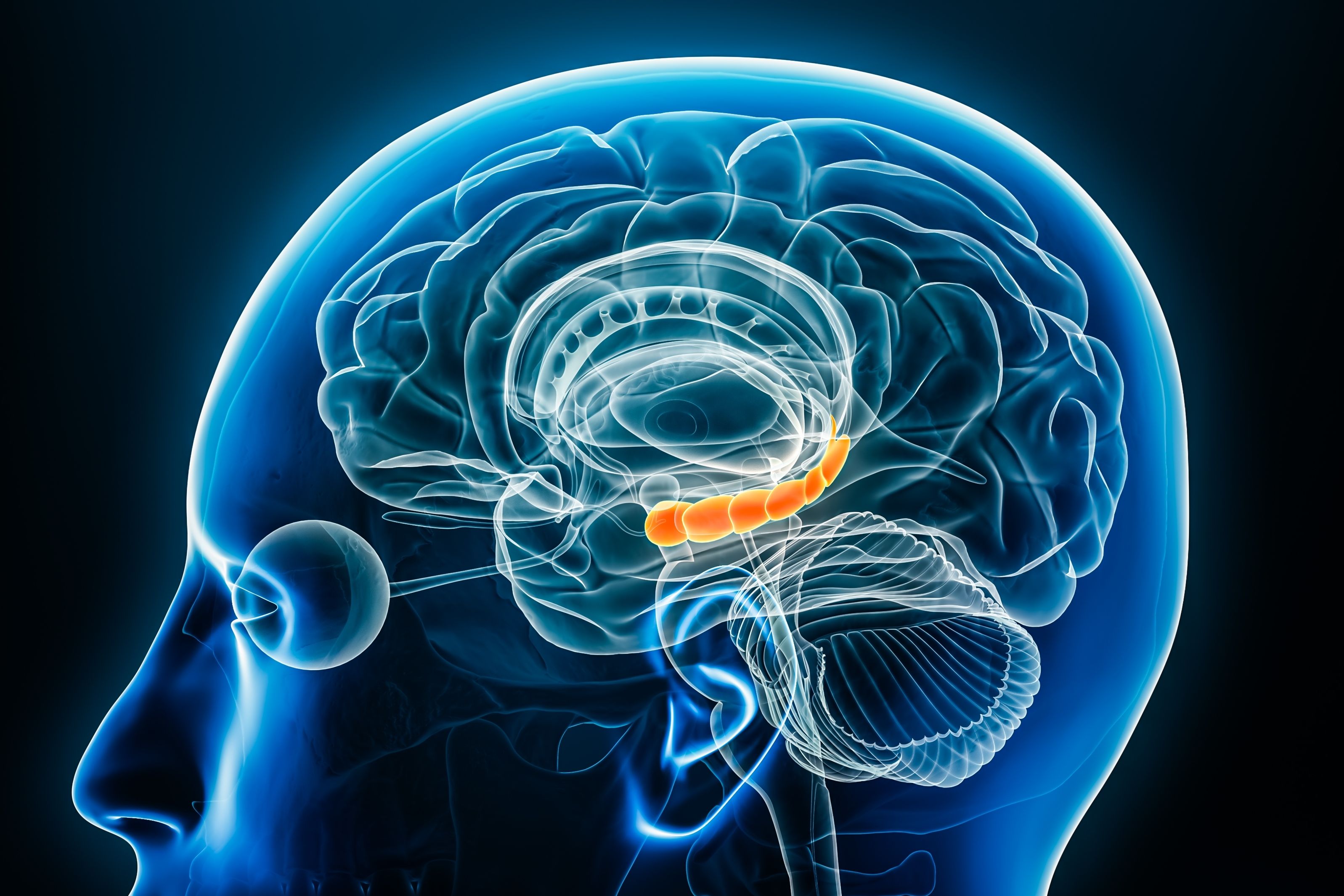

(Wien, 12-12-2024) Die Blackbox des menschlichen Gehirns beginnt sich zu öffnen. Obwohl Tiermodelle für unser Verständnis des Säugetiergehirns von entscheidender Bedeutung sind, decken die seltener erhobenen menschlichen Daten wichtige Besonderheiten auf. In einer aktuell im Fachjournal „Cell“ veröffentlichten Arbeit hat ein Team unter der Leitung des Institute of Science and Technology Austria (ISTA) und der Medizinischen Universität Wien Licht in die menschliche Hippocampus-Region CA3 gebracht, die für die Gedächtnisspeicherung zentral ist.

Der Großteil des neurowissenschaftlichen Wissens über das Gehirn stammt von gut untersuchten Tiermodellen wie Nagetieren, die für die Wissenschaft unverzichtbar sind. Aber ist das menschliche Gehirn einfach nur eine vergrößerte Version des Mäusegehirns, oder hat es besondere Merkmale, die es menschlich machen? Forschende des Institute of Science and Technology Austria (ISTA) und der Medizinischen Universität Wien beleuchten nun, wie das menschliche Gehirn assoziative Erinnerungen speichert und abruft. Peter Jonas und Jake Watson initiierten die Zusammenarbeit mit Karl Rössler von der Universitätsklinik für Neurochirurgie der Medizinischen Universität Wien und untersuchten Proben von Epilepsie-Patient:innen, die sich einem neurochirurgischen Eingriff unterzogen hatten. Durch diese Kooperation konnten sie Erkenntnisse direkt aus intaktem, lebendem menschlichem Gewebe gewinnen.

Menschen haben kein „großes Mäuse-Gehirn“

Der Hippocampus ist das Zentrum für Lernen und assoziatives Gedächtnis im Gehirn. Eine Region namens CA3 im Hippocampus speichert und verarbeitet Informationen und vervollständigt Muster. Da es selten möglich ist, gesundes menschliches Material zu nutzen, haben sich die meisten Studien bisher auf Tiermodelle konzentriert. Jonas und Watson lösten dieses Problem, indem sie mit Rössler kooperierten, einem Neurochirurgen, der sich auf behandlungsresistente Epilepsieformen spezialisiert hat. „Während Patient:innen, die sich einem neurochirurgischen Eingriff unterziehen, eine große Bandbreite an klinischen Erscheinungsbildern aufweisen, identifizierte Karl Rössler eine Untergruppe von Epilepsiepatient:innen, die einen intakten Hippocampus aufweisen“, sagt Jonas. Diese Chance konnten sich die Wissenschafter:innen nicht entgehen lassen. „Bei dieser Form der Epilepsie ist eine einseitige Entfernung des Hippocampus notwendig, damit die Patient:innen eine Chance haben, zu gesunden und ein epilepsiefreies Leben zu führen“, erklärt Jonas. So konnte das Team von 17 Epilepsie-Patient:innen, mit deren Einverständnis, intaktes Hippocampus-Gewebe gewinnen.

Die Forscher:innen kombinierten Modellierung mit modernsten experimentellen Techniken – multizelluläre Patch-Clamp-Technik zur Messung dynamischer funktioneller Eigenschaften von Neuronen, und superauflösende Mikroskopie. So kamen sie zu erstaunlichen Ergebnissen. Sie zeigten, dass der menschliche Hippocampus weit davon entfernt ist, eine vergrößerte Version des gut untersuchten Mäusehippocampus zu sein. Tatsächlich war die neuronale Konnektivität in der menschlichen CA3-Region spärlicher, und ihre Synapsen – die Verbindungen, die die Weiterleitung von Signalen zwischen den Neuronen ermöglichen – schienen zuverlässiger und präziser zu sein. Auf diese Weise entdeckte das Team besondere Eigenschaften der Verdrahtung des menschlichen Gehirns.

Trotz der besonderen Zellstruktur und synaptische Konnektivität des menschlichen Hippocampus bleiben Daten aus Tiermodellen nach wie vor sehr wichtig. Sie dienen als Referenz und helfen den Forschenden, die Technologie für die Untersuchung von menschlichem Gewebe zu entwickeln. „Wenn man mit Nagetieren arbeitet, hat man manchmal das Gefühl, dass alles über den Hippocampus bereits bekannt ist“, sagt Watson. „Sobald ich angefangen habe, die ersten Proben zu untersuchen, wurde mir klar, wie wenig wir über den menschlichen Hippocampus wussten. Obwohl dies die am besten untersuchte Region des Gehirns bei Nagetieren ist, hatten wir das Gefühl, dass wir nichts über die menschliche Physiologie, die zelluläre Organisation oder die Konnektivität wussten.“ Basierend auf ihren Erfahrungen mit dem Hippocampusgewebe von Nagetieren musste das Forschungsteam daher neue Wege finden, um diesen Teil des Gehirns beim Menschen zu untersuchen.

Modellierung der Rechenleistung des menschlichen Gehirns

Anhand experimenteller Daten zielten die Forscher:innen darauf ab, ein Modell der Rechenleistung des CA3-Netzwerks im menschlichen Hippocampus zu erstellen. Sie erkannten, dass die humanspezifischen Schaltkreise und die synaptische Konnektivität es ihnen ermöglichten, das Ausmaß zu messen, in dem Erinnerungen zuverlässig gespeichert und abgerufen wurden. „Wir konnten testen, wie viele Muster in dieses Modell passen. So konnten wir nachweisen, dass die humanspezifische spärliche synaptische Konnektivität und die erhöhte synaptische Zuverlässigkeit die Speicherkapazität erhöhen“, sagt Jonas. Mit anderen Worten: Das Forschungsteam habt herausgefunden, wie das menschliche CA3-Netzwerk Informationen effizient kodiert, um die Speicherung und Verknüpfung von Erinnerungen zu maximieren.

Publikation: Cell

Human hippocampal CA3 uses specific functional connectivity rules for efficient associative memory.

Jake F. Watson, Victor Vargas-Barroso, Rebecca J. Morse-Mora, Andrea Navas-Olive, Mojtaba R. Tavakoli, Johann G. Danzl, Matthias Tomschik, Karl Rössler and Peter Jonas.

DOI: 10.1016/j.cell.2024.11.022

https://doi.org/10.1016/j.cell.2024.11.022