(Wien, 28-08-2025) Mit einem Durchmesser von weniger als 0,001 Millimeter können Nanoplastikpartikel in Körpergewebe eindringen und sich in Organen anreichern. Weil ihr präziser Nachweis im Körper nach wie vor schwer erbracht werden kann, gestaltet sich die Erforschung der gesundheitlichen Auswirkungen von Mikro- und Nanoplastik (MNP) weiterhin schwierig. Nun hat ein Forschungsteam unter der Leitung der MedUni Wien, der Universität Hamburg und der ETH Zürich ein Verfahren entwickelt, mit dem sich der Weg der winzigen Partikel von der oralen Aufnahme bis auf Zellebene zuverlässig nachvollziehen lässt. Die Studienergebnisse wurden im Fachjournal „Nature Communications Biology“ publiziert.

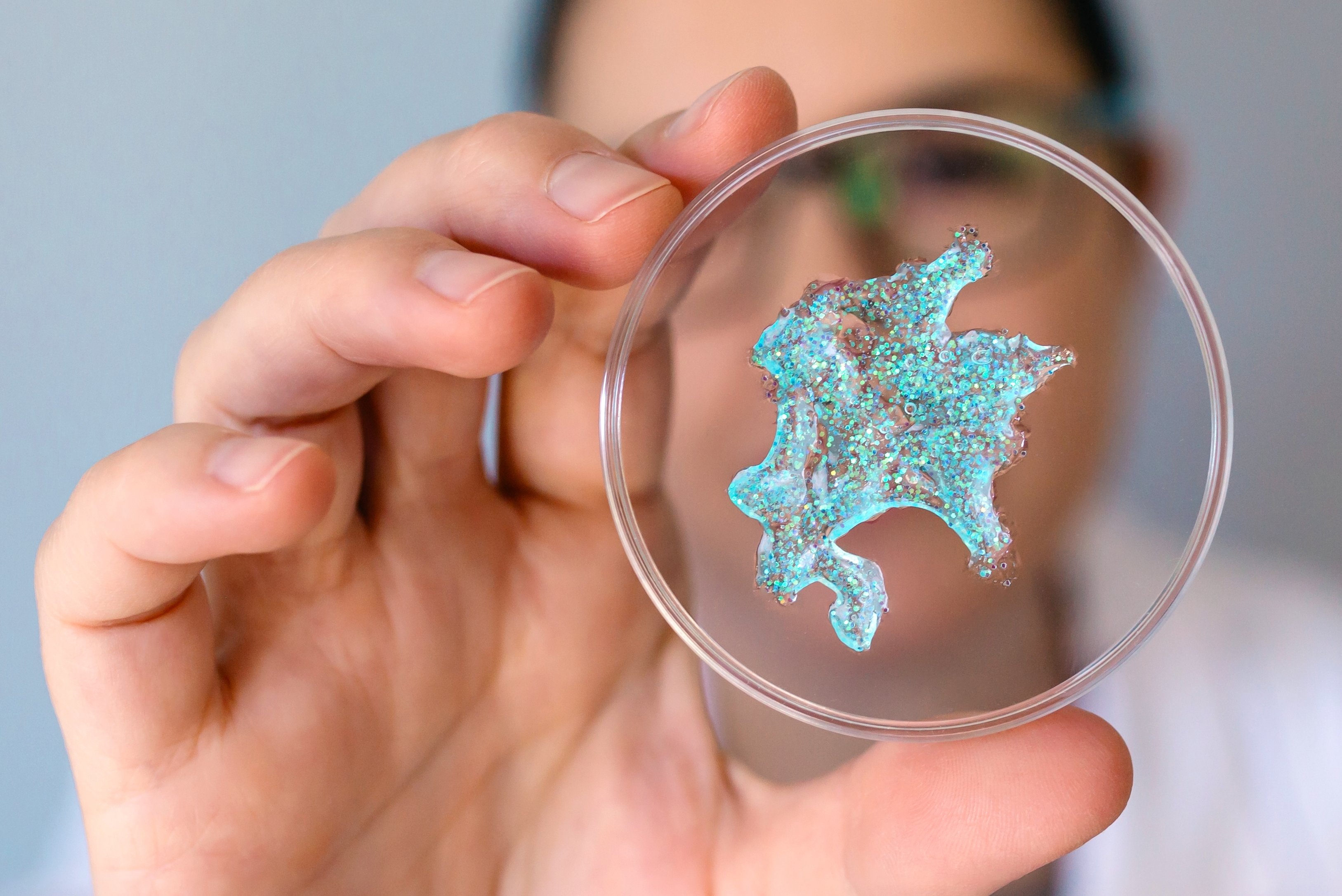

Die Forschungsgruppe um Lukas Kenner, Verena Kopatz (beide MedUni Wien), Theresa Staufer (Universität Hamburg), Deborah Stroka (Universität Bern) und Denise Mitrano (ETH Zürich), kombinierte im Rahmen ihrer Studie drei Analyseverfahren: die hochsensitive Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry (ICP-MS) zur genauen Mengenbestimmung, die X-ray Fluorescence Imaging (XFI) zur zerstörungsfreien Lokalisierung der Partikel im Gewebe sowie die Imaging Mass Cytometry (IMC) zur Darstellung der Partikelverteilung auf Zellebene. Durch die Markierung der Nanoplastikpartikel mit Palladium konnten die Wissenschafter:innen an Mausmodellen erstmals detailliert zeigen, wie sich diese Partikel im Körper verhalten.

Untersucht wurden Mausmodelle mit drei verschiedenen Expositionsszenarien: eine kurzzeitige einmalige Gabe von Nanoplastik, eine zehntägige mittelfristige Exposition sowie eine fünfwöchige Langzeitexposition. Dabei zeigte sich, dass die Partikel bei einmaliger Aufnahme größtenteils rasch über den Verdauungstrakt ausgeschieden werden. Bei längerfristiger Belastung können sie sich jedoch in Organen wie Leber, Niere und sogar im Gehirn anreichern. Besonders auffällig: In Mausmodellen mit gestörter Darmbarriere oder veränderten Darmbewegungen verlief die Ausscheidung deutlich langsamer, was die Wahrscheinlichkeit einer Aufnahme ins Gewebe erhöht.

Werkzeug für genaue Untersuchungen

„Die Bedeutung unserer Studie liegt weniger in diesen biologischen Beobachtungen selbst als vielmehr in der Entwicklung eines methodischen Ansatzes, der quantitative und räumliche Analysen erstmals kombiniert“, betont Lukas Kenner (Klinisches Institut für Pathologie). „Damit steht der Wissenschaft nun ein Werkzeug zur Verfügung, um Fragen zum potenziellen Gesundheitsrisiko von Nanoplastik künftig wesentlich genauer untersuchen zu können“, ergänzt Verena Kopatz (Universitätsklinik für Radioonkologie).

Publikation: Nature Communications Biology

Biodistribution of nanoplastics in mice: advancing analytical techniques using metal-doped plastics.

Theresa Staufer, Verena Kopatz, Alice Pradel, Tess Brodie, Robert Kuhrwahl, Deborah Stroka, Julia Wallner, Lukas Kenner, Verena Pichler, Florian Grüner, Denise M. Mitrano.

DOI: 10.1038/s42003-025-08709-1

https://www.nature.com/articles/s42003-025-08709-1